Bird watching. Lo sguardo e il varco

di Annamaria De Pietro

Leggendo Giorgio Linguaglossa, Three Stills in the Frame. Selected poems, 1986-2014. Traslated by Steven Grieco, Chelsea Editions, New York 2015

Parla il Poeta

Ho una grande fantasmagorica voliera

che riempio d’ogni sorta di uccelli.

Là esiste il giallo canarino, il merlo sagace,

il pavido passero, il pappagallo filosofo,

l’ibis regale, il cuculo notturno.

Là insiste la mia esistenza.

Terza parte del Trialogo sull’Albero (pagina 152), in Paradiso, questi versi potrebbero sintetizzare la scrittura di Giorgio Linguaglossa, la scrittura di questa antologia che spazia in una lunga sequenza di anni. Fantasmagoria di astanze che, nell’arco del differenziale fra esistere ed insistere, cantano e volano come poesie, rigettando sistema e commento così come il loro eretico contrario.

È una scrittura fastosa, (non dico barocca perché non se ne può più di sentir definire barocco tutto quello che non è liscio come una lisca), una scrittura investigante, inventrice fino al dettaglio di immagini-evento in propagginazione lunga, larga, spaziata, spaziosa, da un décor all’altro, per passaggi spesso marcati e avviati da allitterazioni inversioni paranomasie testimoni di staffetta (che tuttavia si fanno meno fitte nelle raccolte più recenti), e per passaggi, azioni-passaggio, attraverso porte, finestre, specchi, dipinti, musiche, attraverso cornici, il cui superamento svia e trasforma il décor messo in scena dal passo precedente. Per più di uno scenario, di una scena, di una trasformazione vige il ritorno, quasi uguale, quasi eco, in testi diversi, libri diversi; come nei sogni ricorrenti, che, uno per uno, non si lasciano bastare una sola recita per un teatro di figure in movimento. Tutto al comando e alla chiamata di una forza visiva inarrestabile, la cui corrusca lanterna scopre e rivela che le cose esistono prima delle parole, le parole che dicono i nomi.

Cornici incorniciano le immagini-evento, ma sono cornici attraversabili, da scena a scena, da mondo a mondo, da arte ad arte (La dama bianca esce dalla «nascita di Venere» / del Botticelli ed entra nella «Primavera» / di Vivaldi; Irina esce da un romanzo della Némirovsky / … / ed entra in un romanzo della Berberova, dopo un intermezzo d’innamoramento per lo squallido eroe di un romanzo femminile). E nelle cornici si aprono altre cornici, e dentro e fuori le cornici avvengono metamorfosi, nelle quali, secondo il codice linguistico del sogno, le entità entrano le une nelle altre, per un istante virtuale sono insieme l’una e l’altra in due diverse dizioni, sono sinonime. Una maschera di ceramica appesa al muro parla (anche le cose inanimate parlano, per nominarsi, per essere, in virtù di pronunce asseverative, di sentenze che precipitosamente si contraddicono e negano da e verso microfoni, altoparlanti nascosti chissà dove), e poi diventa una colomba che prende il volo. Si scambiano ruoli fra esseri umani ed animali (uccelli, quanti uccelli in questa poesia, uccelli-poesia, e quanti angeli, di volo diverso; dèmoni usciti da molte mitologie – anche le Parche sono angeli – ; predicano, impotenti, filosofeggiano, sentenziano, sanno tutto, sono tutto, sono i moventi e le conseguenze della vita, ma rimpiangono la carne che non hanno, e sono nostalgia del paradiso, e sono una pluralità di dèmoni / che parlano con una voce sola; anche Sterchele, nato da un errore di pronuncia di Dio. Forse in un’altra vita foste uccelli.). Anche ‘io’ che parla, smarrito nel viaggio, in una quête vana a ripetizione, ma puntiglioso, attraversa, e diventa qualcos’altro, e parla con gli abitanti delle scene varianti, e, davanti alla porta che cercava, dopo innumerevoli porte varcate, esita, e «Dovrei aprirla?», chiedo al lettore, «È proprio necessario / aprirla?»; e così attraversano suo padre e sua madre, colti da fotografie in luoghi e tempi diversi, e trasmigranti per virtù di sguardo e di cornice (il varco, lo stargate) in altri luoghi, altri tempi: una Venezia del Settecento, le tante giovinezze della madre, tutte contemporanee, legate da piccoli oggetti profumati e gentili nell’intimità vuota della casa, la grande casa immersa tra gli aranci, fra le altre (la madre che, quasi, da un luogo che non è questo, è ovunque, fra gli scenari della sua storia vera – Piazza Bologna, la tabaccheria, i bagagli fatti per andare in città lontane – e tutti quegli altri luoghi oltre gli specchi). Ma si badi bene che specchi finestre cornici non sono gli stessi per il rappresentato e per la rappresentazione, luogo dell’equivoco fra l’immagine e il soggetto/oggetto rappresentato: colui che guarda e ciò che è guardato appartengono a tempi, non solo a luoghi, diversi; eppure, per la contraddizione che tutto consente, possono scambiarsi ruoli luoghi e tempi passando (come Alice, come il remo spezzato nell’acqua lastra di rifrazione). Ma C’è una connessione o una sconnessione? / Una cucitura o una scucitura? / Un salto o una cicatrice? Un’aporia anfibologica domina, ma infinitamente germinante.

Persa in questo giardino dei sentieri incrociati, mi soccorre il cinema, nelle scene di Mulholland Drive di David Lynch, ove, cinema nel cinema, i due pannelli di un distico squadernano, arte di truccatore costumista trovarobe, trasformazioni avvitate, stupore, ferocia.

Accumulo di luoghi ed eventi, mossi, fermi, ma la falcata, la misura del procedere è lenta, e pure attraversata da un’occulta fretta di necessità; fluida ma per progressioni di crisi, ribaltamenti violenti: un racconto che si nega incessantemente nel momento in cui si racconta – innervato nel suo procedere da tempi verbali che in una scena isocrona cambiano e si alternano, non per definizione di tempo ma per cangianza –, un racconto che si concede ironia (replicavo / seduto sul divano occidentale; e ancora, Aspettiamo l’infinito, guardiamo il temporale, verso emblematico, programmatico oso dire; e poi, il barcarolo canta a squarciagola, Caronte alla romanesca).

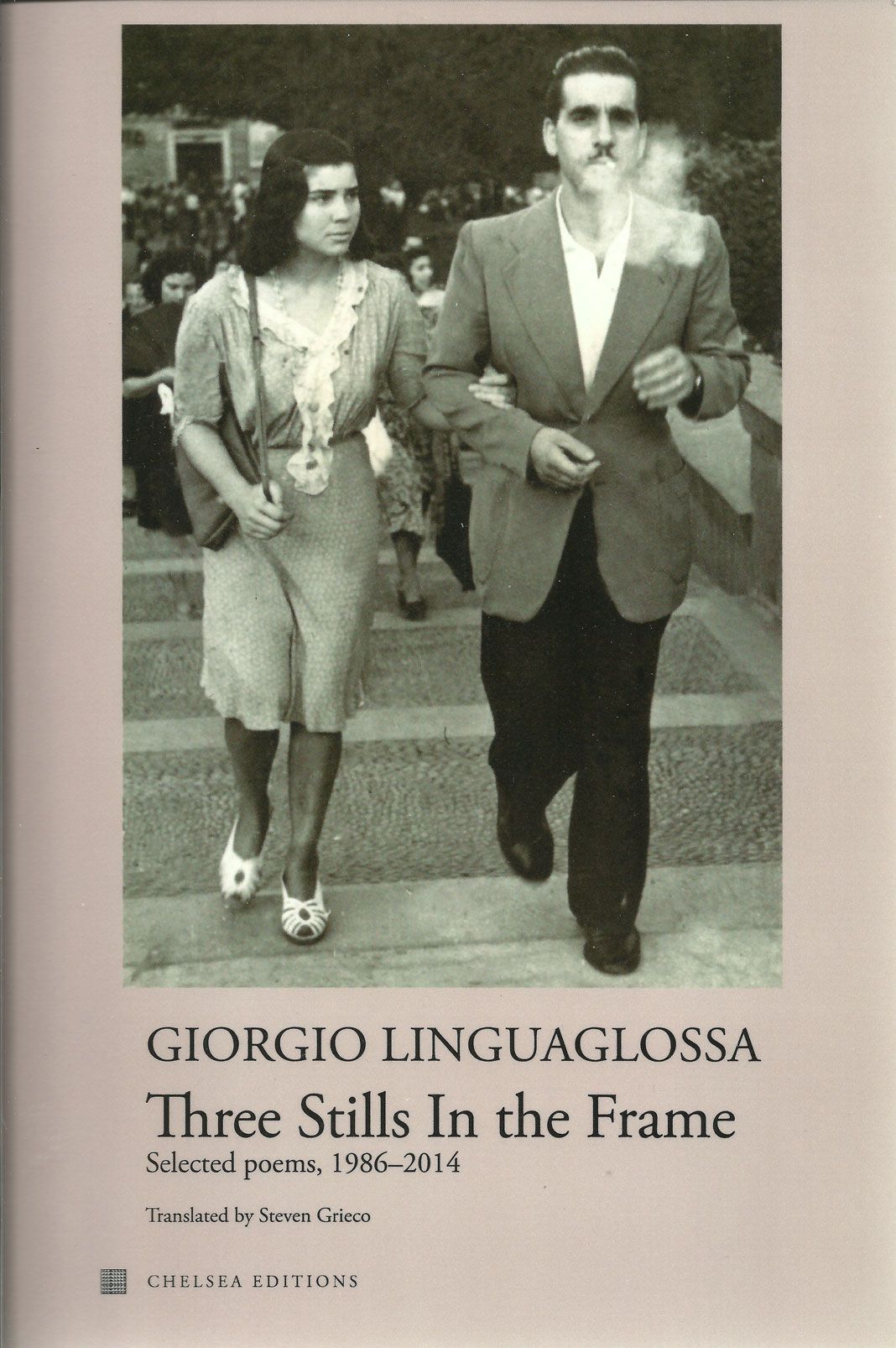

Tre fotogrammi dentro la cornice: titolo di un testo, titolo dell’antologia, evidenza della copertina. Ma i fotogrammi, dentro i tre dichiarati in rubrica, si moltiplicano incessantemente, allo sguardo e nel pensiero. Gli abiti cambiano, e così i luoghi, e Las Meninas è commedia degli sguardi, / è il dramma, o la farsa, degli equivoci. / Lo sguardo di chi osserva è l’effrazione di una serratura, / irruzione della profondità, divisibilità del visibile. Il sipario si chiude sulla morte di Goethe, funebre, salottiero ‘cameo’. E ai fotogrammi che si moltiplicano deviando in scene si aggiunga quello della copertina, che conta per uno; ma “dove stanno andando – mi chiedo – e perché così in fretta? / Quanti anni sono trascorsi? Che cosa c’è oltre / la cornice a sinistra della fotografia (!?) / Che cosa c’è oltre la cornice a destra (!?)”. La fotografia in copertina, quasi sinossi, esce dalla cornice, disserra i suoi margini aprendo a tutte le visioni, a tutti i mondi, a tutte le voci di tutto il libro. Quella immagine in copertina, diventando titolo di un testo, chiede il corsivo, perché il titolo ne è citazione; l’immagine dunque può essere vista come l’etimo, la causa causante della scrittura, ma è una causa non immobile nel tempo, bensì aperta, flessibile, disponibile a snaturarsi e disperdersi nell’agguato di imprevedibili, incalcolabili ipotesi di effetti.

A margine: non riesco invece a dare una ragione al corsivo del titolo del testo che apre l’antologia, L’anima guarda gli occhi stellati del rospo. Ma fa piacere non dover credere di aver capito tutto.

La fluidità dei passaggi si àncora, si rapprende sovente dentro esattissime formazioni geometriche, matematiche, che scandiscono il come delle trasformazioni, dei passaggi fra cornice e cornice dentro un universo la cui essenza, la cui forma è la sfera, o meglio un nesting di sfere l’una dentro l’altra, portatrici di verità non coincidenti; e la sfera è la rotazione nello spazio di un cerchio la cui pelle sottile, o circonferenza, è il ciclico eterno ritorno entro la congesta varianza della sfera armillare. Dentro la sfera (armillare), o meglio la sua proiezione a terra, che è il cerchio, si staglia il rettangolo, o il meno esclusivo e schizzinoso quadrato, dei luoghi di passaggio, porte, finestre, cornici. Quel che ne risulta è la figura del mandala. Ma immediatamente dopo la proiezione a terra torna a lievitare (levitare) nello spazio, ed è qui, di forma in forma, che tutto accade, e riaccade. Si moltiplicano i volti negli specchi (tetralogia degli specchi alle quattro pareti; Vidi l’angelo dai quattro volti che guardava / in quattro specchi il mio sembiante riflesso), si moltiplicano nelle cornici, secondo i tocchi (sonanti) di rose dei venti rigorose e fragili. Tutto dura, e dura davvero, solo per quel breve attimo in cui dura. E qui voglio citare due passi meravigliosi, il primo, a pagina 238, da Il profilo di Enceladon, in Girone dei morti assiderati:

Nel fotogramma della finestra il tuo volto, di profilo,

trascorre da destra a sinistra, torna indietro,

va contro la direzione del tempo, alla ricerca dello spazio,

si dirige verso la cornice ed esce fuori del quadro.

il secondo, a pagina 100, da Dodici re Tolomei assorti nel trono di quarzo (in Uccelli), declinato da rime:

Dietro il sipario della tua sinopia v’è un mare

di distanza, gli archetipi di tre re

incoronati che parlano agli uccelli.

Dietro ogni re vi sono tre torri

e dietro ogni torre vi sono tre vascelli.

Questo è il geroglifico della vita

il criptogramma del canto degli uccelli.

È un fascinoso gioco da tavolo, una scacchiera delle sorti in forma di filastrocca-ninnananna, in forma di sogno, che sfonda la distanza scalando un perfetto trapezio, proiezione sul piano di campagna di un tronco di cono orizzontale (il cono della luce, il cono del tempo si troveranno in altri testi); è la fissazione matematica, a passi di lupo, dei possibili in progressione, archetipi fatti mappa ed atlante.

Ma la matematica è un’opinione. Mappa, atlante; ragione, motivazione, possibilità e potere di predicare in certezza: tutto questo è inarrestabilmente messo in discussione. Tutto si volta ad altro, e non è dato bloccarlo, nei suoi infiniti infinitesimi elementi, nei suoi fenomeni supplenti, dentro uno schedario di asseverazioni: … ciascuna delle due vie / conduce ad uno stesso luogo / … / Il prologo è simile all’epilogo; e ancora, ditemi, la freccia si avvicina o si allontana dal bersaglio? / è reale o immaginaria?; e poi, «Tra il pensiero e la parola cade l’ombra. / Tra la parola e la sua pronuncia cade l’ombra» / dice il Signor Cogito; e poi I ponti delle parole che nessuno / sa dire dove condurranno (nascono da un verso corrotto o da una pietra striata); e ancora, le virtù dianoetiche sono manichini in plastica, / contorti, con il collo spezzato. È indecidibile la direzione della parola fra mandante e mittente, l’appartenenza di un discorso al proprietario o al destinatario; e La chiosa è normale / come la cosa? e il nulla è l’equivalente della materia? La storia è palindroma, sciarpa ritorta di frammenti, narrazioni interrotte, presenze, apparizioni vicarie; palindromo è il tempo, insieme immobile e retrogrado, ed è indecidibile il rapporto di comando e obbedienza fra braccio violino e archetto; sono intercambiabili destra e sinistra, fuori e dentro, avanti e indietro. Ed è indecidibile di chi sia la colpa (colpa di che cosa? della colpa, presuntiva, acefala): molti se ne scambiano l’onere; ad esempio, «È colpa del Signor Retro – dice il Signor Cogito – / quel maleducato è sempre avanti di un passo, / e non c’è ragione che possa voltarsi indietro». Alle pretese della ragione si preferiscono il dubbio e la capacità di credere, perché l’essere è irraggiungibile, perché è impossibile interpretare il percepito. I filosofi, che crescono di numero nelle raccolte più recenti (dominano in La belligeranza del tramonto), non sanno produrre che giochi di parole, preannunciati e predisposti dai nomi-deittico: Sicutvultdeus, De Sideribus, Sto Icibus, Quinto Metafisico. L’unico che merita di essere citato col suo nome vero è Sesto Empirico, nome che è insieme denotazione identificativa e deittico. E, guarda caso, in diversi testi i filosofi parlano in prosa, avanti fino al limite destro della giustezza.

In Sticomitia tra filosofi, da La belligeranza del tramonto, a pagina 186, si legga questo delizioso allitterante sibilante tour de force:

«Il tempo è necessario perché riempie l’assenza

e l’assenza è necessaria perché riempie l’essenza», glossò De Sideribus.

«Dio è assenza», imperversò De Sideribus.

(È assenza anche nel sepolcro del figlio delle sue trasformazioni, aggiungo io).

Nell’onda della prosa, pronunciati i loro bons mots, i filosofi si fumano un pessimo tabacco, o vanno al lupanare, o all’osteria a divorare un petto di pollo.

Ma, poiché si è nominato Dio, «Il tedio di Dio è un sole bianco che si è inabissato», mormorò una voce / tra le ombre. / … / «Il bacio di Dio è un sole bianco – dissi tra me – che si è inabissato»; / “è un pensiero folle – pensai – non è quello che volevo dire …”

Falcata lunga, fluidità che ingloba crisi, si diceva. ma contraddittoriamente (o giustappunto) ne fanno parte altresì le numerosissime frasi brevi, spesso nominali, che come lapidarie didascalie, o rubriche, definiscono o annunciano ambienti ed eventi. Questo cambio di passo crea un’atmosfera di sospensione e di attesa, come di un cavallo che batte lo zoccolo sul terreno prima di slanciarsi. Le grandi fasce d’immagini fantasmagoriche, i grandi arazzi, costellati da aggettivi, spesso di colore, e da complementi di materia in cerca di un’individuazione che fugge, vengono per così dire introdotti, presentati da cartigli, da glosse intrinseche, organiche, che segnano il passo e costringono lo sguardo a soffermarsi e poi proseguire; sticomitie sintattiche che, spesso, oltremodo addensano il gelo di questo mondo non felice, ricco d’inferni e lager. Frequenti le battute di dialogo, in spezzato, irrisolvibile dibattito. Quello che viene pronunciato, da altri e da lui stesso, ‘io’ lo definisce insensato e folle, e si accorge che quel che ha detto lui stesso non era quello che voleva dire.

Regno d’inferni e lager è la raccolta Girone dei morti assiderati, non in modo esclusivo tuttavia. Inferno non distinguibile dal paradiso, che è un grande lago di tedio, inferno di ombre bianche e nere che immobilmente si muovono ed entrano in qualcuno: entrano in noi lentamente le ombre bianche / come un inchiostro nella carta assorbente. Dunque le ombre bianche sono bianche come l’inchiostro, che è nero. Le proprietà essenziali delle cose sono inessenziali, intercambiabili. Non esiste una realtà predicabile. La verità è nella polvere della superficie; La vita è il viaggio di una farfalla sul mare; Ora siamo sottili lamine di dagherrotipo / esistiamo sulla superficie chimica della materia. Sulla quale galleggia scomposto in scaglie di mare l’etimo figurale in copertina.

Infatti, da Rugiada. Nella lastra gelatinosa (pagina 36), in Blumenbilder (Natura morta con fiori),

per chi guarda con un occhio centrale

dallo spioncino di un oblò, il reale

appare tradire il principio di costanza

il malessere quieto dell’esistenza,

l’abisso di là dal gradiente terminale …

È da una parte il limite irredimibile per chi vive saggiando ad una ad una ogni illusione di realtà, senza un senso; ma dall’altra è la lente favolosa del bird watching, che nel piccolo foro del capanno non vede passare che un uccello alla volta, e non sa da dove viene, e non sa dove va. E l’innumerabile volo degli innumerabili uccelli è frazionato in atomi e frammenti. Altro non sa chi guarda, altro non vede. Che è una garbata metafora della poesia, io credo.

Inferno è dove vanno, dove stanno, o stavano, o staranno, i premorienti, i già morti (la morte è già nella vita, nell’assideramento dell’autocoscienza), i non ancora morti, i morti per sempre, quelli che non sanno, non sapevano di essere morti, in una cangianza di stato che è fluidità, incertezza fra vita e morte, fra vita e sonno, fra sonno e morte, fra sognatore e sognato, fra entrato e uscito dalla vita, fra inferno e paradiso ( vi accadono quisquilie; «Il riso è il paradiso dell’Inferno»). Sonno – sogno – narcosi – morte, in confusa declinazione o declivio: va a dormire / e dimentica di sognare e sogna / che ha dimenticato di sognare / che …. Anche i ricordi sono investiti da questa fluidità e incertezza, e sono affidati ad apparizioni contraddittorie e nello stesso tempo egualizzanti. La memoria è una stanza chiusa / dove non si entra senza bussare.

Inferno è luogo dove si arriva come all’Isola dei morti di Böcklin, dove si sta, dove si stava, dove si starà, ed è luogo concentrazionario e feroce, è un lager dominato da una burocrazia distratta, da una ferocia protocollare, da demoni autisti, demoni scrivani, impiegati di un sotterrato catasto, giù in fondo alla cicatrice chiamata Terra; registi e mandanti furono quelli della polizia segreta, della Lubjanka, kafkianamente incomprensibili, e il Signor K forse lo sa, pur niente sapendo. Qui vige una violenza fredda, trascinata nel lungo racconto, nella minuzia dei dettagli che andando avanti si assomigliano. Un girone veramente circolare.

Ancora cinema: questi luoghi così precisi, così scritti in architetture cieche e dure, così scritti appunto, mi fanno pensare al mio amato Dogville di Lars Von Trier, dove il male è una mappa cartacea e terrestre di spostamenti progressivi, lucidità pantografata in febbre.

E dunque sulla scorta di un film guardo ora al ricchissimo apparato iconografico di questo fascio di libri, libro esso stesso per virtù di scelta e struttura.

Di passata e fra parentesi invisibili annoto (anche se è già più che evidente al mio ipotetico lettore fra parentesi visibili) che nella mia lettura non seguo la progressione cronologica delle raccolte, bensì procedo un po’ a spaglio, per temi e problemi, e quindi solo qua e là rilevo le differenze stilistiche presenti lungo il tempo. Posso dire che la profluvie di parole rare e difficili raschianti anatomie malate che lardella l’Amleto teatrante autore apocrifo e doppio, triplo, quadruplo di sé stesso (l’equivoco della rappresentazione) in Atirev (l’anagramma della verità) – la voce è un vizio, la verità è capovolta – si va poi assottigliando decisamente; che ugualmente si diradano assonanze e allitterazioni; che il verso, ma non in modo tassativo, si va distendendo e allungando, tutti indicatori di una progrediente fluidità, di un ritmo meno rilevato, un timbro meno a macchie di leopardo (più avanti si vedrà tuttavia come nel più recente dei libri antologizzati, Risposta al Signor Cogito di Zbigniew Herbert, il processo s’inverta), fino alle prose suddivise in frammenti, quasi strofe, di un buon numero di testi fra quelli infestati dai filosofi e quelli d’impianto favolistico dei quali pure si parlerà più avanti. Ma aggiungo subito che dalla prima all’ultima pagina dell’antologia Linguaglossa è Linguaglossa, che lo stile, parola nobilissima ingiustamente condannata al girone dei calligrafismi estetizzanti, è uno stile inconfondibile, firma fra rigo e rigo.

Chiuse le parentesi, visibili e invisibili, torno all’apparato iconografico, che è appunto elemento fondamentale e fondante della costanza di uno stile. È un apparato ricco, sfarzoso, centellinato a colpi di pennello, che privilegiano il bianco, il nero, il rosso, il plumbeo, l’azzurro (il cielo, ma anche il pianeta azzurro, la Terra), allestendo scenari di teatro, album di disegni stampe fotografie spartiti in ampia raggiera di gittate, e chiamando a testimoni gli artisti, i musicisti, gl’immaginabili sarti che vestivano sua madre quando passava (passa, è lo stesso) nel Settecento veneziano; li chiama a testimoni perché gli assomigliano, sono suoi compagni di strada. E così sono suoi compagni di strada i numerosissimi personaggi, veri e storici e inventati e letterari, e chiama un violinista che non sa suonare il violino ma suona l’uno dopo l’altro tutti i Capricci di Paganini (ventiquattro pezzi facili, tanto per tornare al cinema). Suona il violino, ma non è certo chi lo suoni, i violinisti si scambiano le parti. A un certo punto, leggendo i testi di Risposta al Signor Cogito di Zbigniew Herbert, si ha la sensazione che i presenti che entrano ed escono siano tutti violinisti, e anche i direttori d’orchestra svariano l’uno nell’altro, compreso il corvo nero dalle molte interpretazioni (teatrali, ermeneutiche). Suona e suonano al comando di un potere arbitrario, un grande indiscutibile animale, anzi due, una tigre rossa e una tigre bianca (La tigre sorride); è un concerto da camera di colpe, colpa dell’uno, colpa dell’altro, del Signor K, del violino, del Signor Retro, del Signor Cogito, e per tutti è l’infame indagine poliziesca dalle motivazioni assolutamente incomprensibili, di tutti è il castigo, coloratissimo, segreto – come il quaderno nero, forse, che forse è lo stesso che, ad apertura di antologia, in L’anima guarda gli occhi stellati del rospo sta sul comò di una stanza perduta.

In quest’ultimo libro che, come un poema, regge il filo ben ritorto di un racconto slogato e congetturale, la rappresentazione di un frenetico teatro di comparse e scomparse, e repentini cambi e scambi di scena, di colore, di costumi e ruoli e maschere e volti e pelli e penne a ripetizione si fa evidente e consiste in un ritmo più interrotto, secco, pressante, e s’infittiscono le frasi brevi, le frasi nominali che annunciano (e sono) i cambi di scena, di colore, di costumi, di identità. È come se fossero queste stringate rubriche la sostanza dei testi, e le azioni seguenti e conseguenti ne fossero il connettivo, ribaltando il rapporto fra didascalia e testo, fra nota introduttiva e azione; come se, ad esempio, Una sala del castello. Entrano il re e la regina, Polonio, Rosencrantz e Guildenstern, e Ofelia e tutti gli altri consimili attacchi avessero usurpato il ruolo, e il senso, e la pregnanza, delle battute del dramma, avessero sostituito il dramma. L’incomprensibilità della vita, la sua arbitrarietà sta tutta in un registro, o libro mastro, ove significati e sensi si grammaticalizzano in un autoreferenziale formulario di protocolli. Qui rigidi e secchi dominano il bianco, il rosso, il nero.

Lo stampo iconografico prevalente si riconosce nei pittori del nord, i fiamminghi, Bruegel il vecchio, Bosch, Rembrandt, Dϋrer (la Crocifissione, scenario che torna più volte nei testi, come pure il sepolcro vuoto – disattenzione degli angeli –, ma, anche e soprattutto, le incisioni, quelle per l’Apocalisse di Giovanni, tumultuanti di persone, animali veri e favolosi, mostri, angeli, fiamme, nuvole, alberi pieni di vento e stelle, armi e battaglie e un libro, un trionfo del bianco e nero – e la più volte nominata Melancholia, attorniata da cose, molte cose, fra le quali una clessidra, mostri, un angioletto, un poliedro e una sfera). una bellissima dama / accompagnata da valletti e cicisbeo / esce da un quadro del Tiepolo, si incontra con Johannes / Vermeer / che indica la luna … .Qui di passata osservo che Tiepolo non è fiammingo né più genericamente nordico, ma i suoi lucidi panneggi sono fatti di fragili lamine di latta, non di stoffa. E poi Benozzo Gozzoli, Tiziano, Botticelli, il Velasquez di Las meninas, il più bel quadro del mondo, crisi dello sguardo che guarda il mondo e si frantuma e perde nei suoi cammini, del mondo che sta soltanto nello sguardo; e poi il De Chirico delle piazze e dei cortili deserti, di un cavallo dalla bianca criniera [che] galoppa sulla spiaggia / di fronte a un mare in tempesta …; e Morandi il cui quadro è vuoto, e ancora Escher, Kokoschka.

Magritte non è nominato, ma ne avverto l’aura, a pagina 74, in Tre fotogrammi dentro la cornice:

La finestra è spalancata sulla ringhiera in ferro: al di là, il mare,

le imposte fanno entrare un fascio di luce all’interno:

una donna nuda canta davanti al mare;

una figura, vista di spalle, guarda fuori della finestra:

suona un violino, gouaches découpées scorrono all’orizzonte.

Il cavalletto e il pittore sono fuori quadro: noi non lo vediamo,

ma sappiamo che lui c’è.

Aggiungo con sensitivo arbitrio Edward Hopper, ancor meno nominato.

Ugualmente non nominato è Albrecht Altdorfer, ma a me pare di riconoscerlo non in una specifica scena ma nella temperie generale della scrittura, nel replicato millesimo millimetrato esattissimo particolare esponenzialmente vivido; si guardi la Battaglia di Isso, vertigine di tutto e ogni cosa, l’aria fredda del nord torta e ritorta nella sua più crudele e congesta ricchezza. Dunque si leggano alle pagine 118 e seguenti le scene di battaglia e assedio, dipinti antichi catalogabili esatti fermati per sempre nelle pieghettature della storia, in alternanza con scene di vita moderna tante volte abitate dalla madre nell’uno o nell’altro suo apparire.

Un fermo immagine esemplare: nella nube che avvolge la battaglia Un discobolo / … / lo scatto dei tendini e il braccio a svellere il giavellotto / dallo spazio, che è mirabilissimo verso.

Ma forse (forse sbaglio) il vero pittore non nominato (per nome) è Piero di Cosimo, che ritrasse Simonetta Vespucci, la più bella del suo tempo, icona della bellezza rinascimentale, ritratta da pittori, cantata alla sua morte precocissima da Lorenzo il Magnifico come stella salita in cielo. Lei, o il suo doppio, domina, fino alla soglia di Tre fotogrammi dentro la cornice, quella teca di mirabilia, quella festa dello sguardo che è Blumenbilder (natura morta con fiori).

Nel ritratto Simonetta è di profilo, il suo tagliente profilo che si staglia contro gonfie nuvole nere (… per metà il tuo volto è immerso nell’ombra …) Al collo l’aspide di Cleopatra si attorciglia con aggraziata indolenza a una collana sottile, il seno è scoperto, le trecce bionde inanellate di perle; sullo sfondo una veduta di mare e terra minacciata da una tempesta bianca e nera. Immagine erotica e mortale, la giovane dama del ritratto, del sonetto del Magnifico, si traslittera preziosa nel suo doppio, amante splendida e mortale (in una piega del tuo volto abita una stella), scorrendo scene e scenari sontuosi in rapida, torpida successione, bacati dal dubbio («respiriamo dunque siamo», – dicevi –), dal non potersi dire, l’uno all’altra o l’altra all’uno, dalla presenza sottile della morte abbracciata all’oro; percorsi da musica e danza (Mozart, Chopin). Nerissima danza a contrappunto, nella reggia dell’Escuriale il re e la regina / intrecciano i passi. E poi, voltata la medaglia, come Filippo II attendo i cadaveri / relegato nell’Escuriale.

Simonetta è anche la «Venere» nascente del Botticelli, che, forse innamorato di lei, più volte la ritrasse, anche in dichiarati ritratti di profilo, fra i quali uno postumo; anche nella «Primavera» la ritrasse. E infatti come la «Primavera» del Botticelli toccavi con un dito in posa rigida / le foglie degli alberi dipinti. E infatti, molti anni più tardi, in Piccolo qui pro quo con equivoco (Girone dei morti assiderati, pagina 248) la dama bianca esce dalla «nascita di Venere» / del Botticelli ed entra nella «Primavera» di Vivaldi. Ecco, qui, molti anni prima, nella triangolazione fra una Venere e due Primavere, il prototipo occulto, trasversale, dell’entrare e uscire, fra cornice e cornice, di figure, persone, mondi.

Ma allora, non sarà forse più semplice (e meno sbagliato) pensare che il profilo di Simonetta Vespucci in Blumenbilder sia non quello ritratto da Piero di Cosimo ma uno dei ritratti del Botticelli?; quello postumo, amore dopo la morte?; o quello che al collo appende non una serpe ma un cammeo?

Per ricchissima sequenza paratattica di designazioni, confronti, frammenti di ricordo (o ricordi), blasoni; per rincorsa ansante di anafore, anche occultate all’interno del verso, Blumenbilder è aspro canto, è un’attardata, insidiata, negata corsa in avanti. Verso cosa? Verso un ritratto / che forse ti assomiglia. Di cornice in cornice.

Subito accanto nel pensiero smaglia la ritornante misteriosa Enceladon, luna di Saturno, stella, che nel frontespizio-esergo (per posizione, per struttura) dell’antologia, L’anima guarda gli occhi stellati del rospo – che io non credo sia anteriore ad Atirev (l’anagramma della verità) –, vede come, prototipo del prototipo,

… Orlando furioso

che brama la bella Angelica, esce dai versi dell’Ariosto

e prende la forma di un cormorano nero

l’uccello degli ampi orizzonti.

Lasciamo pitture e catasterismi e proseguiamo coi poeti, e i narratori, Montale, Mandel’štam, Ionesco, Pasternak, Ariosto, Dante in quinta, e i musicisti, Bach, Mozart che entra ed esce da testo a testo, Salieri, Paganini, Liszt, Beethoven, Wagner, Britten, e Chopin che ha dimenticato sul treno un ultimo notturno che nessuno ascolterà.

Tutti costoro, artisti, musicisti, scrittori, condividono scene ed eventi con persone reali e personaggi di libri, di quadri, sullo stesso piano, tutti cittadini di questa città congestionata di esseri in perpetuo movimento, di porte e prigioni, di lucidi cieli che sono un’altra città, di sotterranei infami che sono un’altra città, e tutte insieme le città sono un’unica città verticale, zeppa di trabocchetti e botole, varcando.

Sulla scorta del treno di Chopin osservo che nelle scene auliche, sontuose, dipinte, soprasegnate dal magistero dell’arte, delle arti e dei loro fantasmi in guardinfante, di tempo in tempo (per finta e teatro e farsa e mascherata e condanna, farina fiore di spartito e figura e libro), qua e là compare un ferialissimo oggetto dei nostri tempi: un Campari rosso, un Martini con ghiaccio, il gioco dell’hula hoop; e che nelle scene orrifiche, drogate, mortali fuori del tempo compare un binocolo, una radio, un microfono, un altoparlante; ma sono oggetti polverosi, di vecchio modello, come usciti da un museo della prima guerra mondiale. Il falsario alberga nel similoro; e la voce ritorna nel microfono.

Una declinazione particolare del sontuoso e dei suoi materiali preziosissimi, del suo stare, è il registro favoloso, favolistico di tre testi da Paradiso, strutturati in segmenti di prosa divisi da spazi bianchi, quasi strofe invadenti: Il re Creso, Il re Mida, La città di Homska, unificati, quasi l’uno prosecuzione dell’altro, da una figura di città, di residenza dentro una città, fastosissime, fulgenti, trasparenti, trionfi del quarzo e del cristallo, immobili nell’agghiacciamento dell’oro, lontane dal tempo e dalla vita e dallo spazio, sfolgoranti vascelli del male; attraversate da rovinose storie di trasformazioni, traslitteranti l’una nell’altra attraverso fulgide maschere della morte, fino alla consunzione, alla consumazione delle maschere. Fino a quando, l’una nell’altra, Atlantide e Sodoma e Homska che, illuminata dal petrolio, splende nel deserto fra un logografo e un logogrifo sprofondano nel furore del fuoco e dell’acqua; ma non ci raccontano gli antichi racconti di come fu quel fuoco, e di come intervenne il mare.

Ancora un esempio di città favolosa di materia fina. Cito da Asrafaele, in Paradiso (pagina 140):

Le città argentate degli angeli sono scenari irreali

lontani come la costellazione del Pesce

dove i cavalli del sonno agitano

la criniera siderea che il vento

non scuote né scinde.

Molto mi piace, soprattutto il verso finale, dittico dritto e silenzioso.

E di vento in vento altrettanto mi piace Apro quella porta. / Ci sono tre vascelli a vele spiegate / che un vento fuori cornice gonfia tumultuosamente., ove segmento dominante è tumultuosamente, squisita occorrenza di una calibrata ricorrenza degli avverbi in –mente, quelli lunghi, che lanciano ponti lisci da poterci pattinare attraverso la misura del verso, passi d’indugio e pensiero nell’urgenza dell’accadere; tumultuosamente che per virtù di suono imita il vento, per virtù di senso va a vele spiegate, e tutti insieme spalancano e gonfiano il vento – fuori cornice.

Vascelli: ricorre, anche in rima con i ricorrenti anelli (oro?, o forse aria, ad eterno ritorno, forse nuvole nere, forse sangue) e con i più che ricorrenti uccelli, tutte entità che volano. Le parole lo dicono loro dove vogliono stare, e con chi.

Ho aperto questo discorso con la grande fantasmagorica voliera che il poeta riempie d’ogni sorta di uccelli. Là, dice con chiarissima consapevolezza (chiarissima nel senso coloristico, tonale) contro i sofismi dei filosofi, insiste la mia esistenza. In questa medesima voliera intendo chiuderlo, in figura di cerchio, anello, sfera armillare, poesia.

Poesia come luogo di evidenze e presenze precise, esatte, denotate ciascuna da una traccia (taccia – tache – tâche) definitoria che è quella e soltanto quella, sua e soltanto sua, connotate dall’appartenenza a un codice espressivo che è quello del linguaggio-poesia (la necessità è diversa dalla conformità, perché sa fare gli anelli di fumo); ma è un luogo fantasmagorico, nel quale si forma, prende forma, l’insistenza di una connotazione. Che è raminga, volagra, trasformista, moltiplicatrice all’infinito di possibili parvenze. Che entra ed esce, che della superficie fa una membrana permeabile attraversabile in costruzione di spazio e spazi, di tempo e tempi, ma che di ogni tempo fa il tempo-attimo, il tempo-icona, di ogni spazio fa lo spazio-luogo, lo spazio-astanza, congruenti gli uni e gli altri ad un sol colpo con ogni figura, con quella figura, questa figura, la figura ottima che passa e se ne va.

Gli uccelli, volanti, volagri, raminghi, migranti, stanziali per quell’attimo che è questo nascosti tra foglie d’alberi che dal loro buio lasciano filtrare il canto, non saranno presi alla pania di una presupposta realtà.

E non importa se, ai primi passi temporali dell’antologia, Amleto apocrifo di sé stesso nella storia di lui stesso stravolta in maschera dice che la poesia reca la macchia del trisma, la paralisi che dai muscoli che consentono la fonazione agghiaccia la parola, e ancora dice: Dopotutto / non sono ignobili i poeti che si occupano / di dismorfismi, di monemi? E non importa se l’autore scherza coi poeti, che come tutti gli artisti in Paradiso sono relegati nel circolo degli onanisti, e che anche in Paradiso continuano a far versi; il Paradiso che, aggiunge e chiude, È un riparo confortevole. / Pieno di specchi, di matite e di comforts.

Non importa, perché a pagina 108

Il mio uccellino, apocope degli dèi,

apostrofe dell’empireo, imperturbabilmente

rivaleggia, per bellezza, con i piatti

della mensa di Erode, con il riso degli dèi,

con la chioma di Berenice tolomea.

E lui, al quale in sorte e per dimora il cielo

è dato, non scissura né fessura conosce.

…

Il mio uccellino è un mulinello d’aria,

inessenziale e inessente non conosce

la morte, attraversa la bronzea regalità

come una freccia scagliata dall’arciere

degli dèi.

Inessenziale e inessente. Questo è quello che conta.

Perché il bird watching sguardo della poesia è occhio centrale, caccia minuta di privilegi attimo dopo attimo dopo attimo, e tutto quell’alone presumibile, la nebulosa che forse esiste, non è che l’incalcolabile, l’ipotetico deposito dell’apparire, cisterna amorfa del prima, del dopo, del perché e percome, di un supponente formulario dell’essere, delle bandiere ammainate della ‘realtà’, vocabolario quiescente tanto immenso e pieno di parole quanto destituito di parola.

E, da Girone dei morti assiderati, l’ultima parola sia data a pagina 236 a una bambina favolosa in un paesaggio che raffigura in epitome temi e astanze, più che le dita di una mano, di questa scrittura fedele a sé stessa nella caccia all’aleatorietà di un legame.

Paesaggio con sole spento

Palazzo illuminato. Una finestra buia. Qualcuno

spalanca la finestra. La voce del cuculo galleggia

nella notte fresca e verde e senza luna.

Una bambina corre nella notte

tiene stretta nella mano una cordicella

legata in alto a un sole spento.

Due strofe, forse le due terzine di un sonetto che ha perso le quartine nel buio del colmo; forse, non è sicuro.

Fresca e chiara è la notte e senza vento. E quindi,

«Buon giorno e addio».

Annamaria De Pietro